दलाई लामा - एक परंपरा का जन्म: "दलाई लामा" केवल एक उपाधि नहीं है, बल्कि यह तिब्बती बौद्ध धर्म की गहरी आस्था और सदियों पुरानी परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है. यह उपाधि तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग या "येलो हैट" संप्रदाय के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता को दी जाती है. इस उपाधि का शाब्दिक अर्थ है "ज्ञान का महासागर", जो उनके आध्यात्मिक अधिकार की गहराई और विशालता को दर्शाता है.

इस संस्था की जड़ें 16वीं शताब्दी में तिब्बत और मंगोलिया के बीच एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक गठबंधन में निहित हैं. यह उपाधि पहली बार 1578 ईस्वी में मंगोल शासक अल्तान खान द्वारा तिब्बती बौद्ध गुरु सोनम ग्यात्सो को प्रदान की गई थी, जिन्हें बाद में तीसरे दलाई लामा के रूप में जाना गया. यह गठबंधन दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद था. अल्तान खान को अपने शासन के लिए धार्मिक वैधता मिली, जबकि सोनम ग्यात्सो को अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं के प्रसार के लिए एक शक्तिशाली संरक्षक मिला. इस रणनीतिक साझेदारी ने दलाई लामा की संस्था को न केवल आध्यात्मिक बल्कि राजनीतिक शक्ति भी प्रदान की, जिसने उन्हें तिब्बत के एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया.

दलाई लामा की परंपरा पुनर्जन्म की गहन बौद्ध अवधारणा पर आधारित है. तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दलाई लामा करुणा के बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर के अवतार हैं, जो मानवता की सेवा के लिए बार-बार जन्म लेते हैं. इस मान्यता के अनुसार, जब एक दलाई लामा का निधन होता है, तो उनकी आत्मा एक नए बच्चे के शरीर में पुनर्जन्म लेती है, जिसे बाद में खोजा जाता है और अगले दलाई लामा के रूप में स्थापित किया जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि "दलाई लामा" की उपाधि पूर्वव्यापी रूप से पहले दो गुरुओं को भी दी गई थी. 14वीं सदी के बौद्ध नेता गेदुन द्रुपा को मरणोपरांत पहले दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई, और उनके अवतार, गेदुन ग्यात्सो को दूसरे दलाई लामा के रूप में स्वीकार किया गया. यह दर्शाता है कि कैसे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक विचार (अवलोकितेश्वर का अवतार) और एक राजनीतिक गठबंधन (मंगोलों के साथ) ने एक मौजूदा आध्यात्मिक वंश को एक औपचारिक, वंशानुगत राजनीतिक-धार्मिक संस्था में बदल दिया, जिसे बाद में व्यवस्थित रूप दिया गया.

पोटाला पैलेस के शासक

17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा के समय से, यह संस्था तिब्बत के लिए एक एकीकृत प्रतीक बन गई, जो न केवल गेलुग संप्रदाय बल्कि विभिन्न बौद्ध स्कूलों में साझा मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती थी. मंगोल राजाओं और बाद में चीन के किंग राजवंश के समर्थन से, दलाई लामा तिब्बत के निर्विवाद आध्यात्मिक और राजनीतिक शासक बन गए, जो ल्हासा में स्थित भव्य पोटाला पैलेस से शासन करते थे.

20वीं सदी की शुरुआत में तिब्बत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया. 1912-13 में, 13वें दलाई लामा, थुबतेन ग्यात्सो ने, चीन के किंग राजवंश के पतन के बाद, तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया. यह तिब्बत की आधुनिक संप्रभुता के दावे का एक निर्णायक क्षण था और इसके बाद लगभग चार दशकों तक दलाई लामा की सरकार ने तिब्बत पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रभावी ढंग से शासन किया.

हालांकि, इस स्वतंत्रता को उसके शक्तिशाली पड़ोसी ने कभी स्वीकार नहीं किया. चीन गणराज्य और बाद में 1949 में स्थापित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा को अस्वीकार कर दिया और तिब्बत पर अपनी संप्रभुता का दावा करना जारी रखा. इसने एक अंतर्निहित तनाव पैदा कर दिया. तिब्बत ने कई दशकों तक वास्तविक स्वतंत्रता (De Facto Independence) का अनुभव किया, लेकिन उसकी कानूनी संप्रभुता (De Jure Sovereignty) को चीन द्वारा मान्यता न मिलना हमेशा एक बड़े खतरे के रूप में बना रहा. यह स्थिति 20वीं सदी के मध्य में होने वाली विनाशकारी घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करती है, जहां तिब्बती राष्ट्रवाद और चीन के ऐतिहासिक दावे के बीच की परस्पर विरोधी कथाएँ सीधे टकराव में आ गईं.

तूफ़ान का आगमन और निर्वासन की राह

एक बालक जो भगवान बना

वर्तमान, 14वें दलाई लामा, तेनज़िन ग्यात्सो का जीवन किसी कहानी से कम नहीं है. उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर-पूर्वी तिब्बत के तकछेर नामक एक छोटे से गाँव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था. जन्म के समय उनका नाम ल्हामो दोनडुब था. उनका परिवार खेती और पशुपालन से अपना जीवनयापन करता था, और उनके माता-पिता ने सोलह बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से केवल सात ही जीवित बचे.

1933 में 13वें दलाई लामा के निधन के बाद, उनके पुनर्जन्म की खोज शुरू हुई. तिब्बती परंपरा के अनुसार, वरिष्ठ लामाओं और भिक्षुओं के एक खोजी दल को कुछ दिव्य संकेतों और सपनों के आधार पर तकछेर गाँव की दिशा में भेजा गया. जब यह दल ल्हामो दोनडुब के घर पहुँचा, तो एक चमत्कारी घटना घटी. दो साल के उस छोटे से बालक ने बिना किसी हिचकिचाहट के 13वें दलाई लामा से संबंधित वस्तुओं, जैसे कि उनकी माला और छड़ी, को सही-सही पहचान लिया. वह बार-बार कहता रहा, "यह मेरा है, यह मेरा है". इस घटना ने खोजी दल को आश्वस्त कर दिया कि उन्हें अवलोकितेश्वर का नया अवतार मिल गया है.

इस पहचान के बाद, बालक ल्हामो दोनडुब को 1940 में, महज चार साल की उम्र में, आधिकारिक तौर पर 14वें दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई और तिब्बत की राजधानी ल्हासा के भव्य पोटाला पैलेस में उनके सिंहासन पर बिठाया गया. दलाई लामा की खोज की यह कहानी रहस्यवाद (सपने, संकेत) और व्यावहारिक परीक्षण (वस्तुओं की पहचान) का एक अनूठा संगम है, जो तिब्बती संस्कृति में आध्यात्मिक विश्वास की गहराई को दर्शाती है. हालांकि, अपने दिव्य दर्जे के बावजूद, दलाई लामा ने बाद में लिखा कि अपने परिवार से अलग होना और एक अपरिचित परिवेश में जाना उनके जीवन का एक "दुःखी समय" था. यह उनके जीवन के मानवीय पहलू को उजागर करता है, जो उन्हें एक साधारण बालक से भगवान के अवतार के रूप में स्थापित करता है.

लाल ड्रैगन का साया: 17-सूत्रीय समझौता

1949 में चीन में माओत्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के साथ ही तिब्बत का भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला था. अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत, चीन ने तिब्बत पर अपना दावा मजबूत करने का फैसला किया. अक्टूबर 1950 में, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया. तिब्बती सेना इस विशाल सैन्य शक्ति का सामना नहीं कर सकी और जल्द ही हार गई.

सैन्य कब्जे के बाद, चीन ने एक कूटनीतिक चाल चली. 23 मई, 1951 को, तिब्बती प्रतिनिधियों के एक दल को बीजिंग में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया. इस समझौते को "तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति के उपायों पर समझौता" या "17-सूत्रीय समझौता" के रूप में जाना जाता है. इस समझौते पर हस्ताक्षर के समय, 14वें दलाई लामा की आयु केवल 15 वर्ष थी.

समझौते की शर्तें उदार लग रही थीं. इसमें तिब्बत पर चीन की संप्रभुता की पुष्टि की गई, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया गया कि तिब्बत की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा, दलाई लामा के पद और शक्तियों की रक्षा की जाएगी, और तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा. चीन इस समझौते को एक "शांतिपूर्ण मुक्ति" के रूप में प्रचारित करता है, लेकिन तिब्बतियों के लिए 23 मई एक "काला दिन" है. उनका मानना है कि यह समझौता बंदूक की नोक पर, दबाव में कराया गया था और इसलिए यह अमान्य है.

जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि चीन के वादे खोखले थे. समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, चीन ने धीरे-धीरे तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी और दमनकारी नीतियां लागू कीं. तिब्बती संस्कृति, धर्म और जीवन शैली पर हमला किया गया, जिससे तिब्बती लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया. यह वादाखिलाफी और बढ़ता हुआ दमन ही 1959 के विद्रोह की मुख्य वजह बना. 17-सूत्रीय समझौता वास्तव में चीन के लिए एक कूटनीतिक मुखौटा था, जिसने उसके सैन्य कब्जे को वैधता प्रदान की और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप को रोका, जबकि उसका असली इरादा तिब्बत का पूर्ण नियंत्रण और आत्मसात्करण था.

ल्हासा का विद्रोह और एक ऐतिहासिक पलायन

1959 तक, चीन के दमनकारी शासन के खिलाफ तिब्बत में असंतोष चरम पर था. विद्रोह की चिंगारी मार्च 1959 में भड़की, जब ल्हासा में यह अफवाह तेजी से फैली कि चीनी सैन्य जनरल दलाई लामा को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बहाने अपने मुख्यालय में बुलाकर उनका अपहरण करने की योजना बना रहे हैं.

अपने प्रिय नेता की सुरक्षा को लेकर चिंतित, 10 मार्च, 1959 को, हजारों निहत्थे तिब्बती नागरिक दलाई लामा के ग्रीष्मकालीन निवास, नोरबुलिंगका पैलेस के बाहर इकट्ठा हो गए. उन्होंने महल को घेर लिया ताकि चीनी सेना दलाई लामा तक न पहुंच सके. यह जमावड़ा जल्द ही चीनी शासन के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर विद्रोह में बदल गया. इस दिन को आज भी दुनिया भर में तिब्बती "राष्ट्रीय विद्रोह दिवस" के रूप में मनाते हैं.

चीनी सेना ने विद्रोह को बेरहमी से कुचलने की तैयारी शुरू कर दी. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए और अपने लोगों को और अधिक रक्तपात से बचाने के लिए, उस समय केवल 23 वर्ष के दलाई लामा ने एक अत्यंत कठिन निर्णय लिया: उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़कर भागना होगा.

17 मार्च, 1959 की अंधेरी रात में, उन्होंने एक साधारण सैनिक का वेश धारण किया और अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ गुप्त रूप से नोरबुलिंगका से निकल पड़े. उन्होंने हिमालय के दुर्गम पहाड़ों को पार करते हुए एक खतरनाक और थका देने वाली यात्रा की. लगभग दो सप्ताह की यात्रा के बाद, 31 मार्च, 1959 को वे भारतीय सीमा में पहुंचे.

भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दलाई लामा और उनके साथ आए हजारों तिब्बती शरणार्थियों का मानवीय आधार पर स्वागत किया. दलाई लामा का यह पलायन केवल एक व्यक्ति का अपनी जान बचाना नहीं था, बल्कि यह तिब्बती राष्ट्र की आत्मा और उसकी स्वतंत्रता की आशा का पलायन था. इस घटना ने तिब्बती प्रतिरोध को एक नया अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया और भारत-चीन संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया. दलाई लामा को शरण देने के भारत के फैसले को चीन ने एक शत्रुतापूर्ण कार्य के रूप में देखा, जो आज भी दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील भू-राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है.

निर्वासन में एक राष्ट्र और शांति का एक वैश्विक दूत

धर्मशाला - एक नई राजधानी

भारत में शरण लेने के बाद, 14वें दलाई लामा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लोगों को फिर से संगठित करने और अपनी बिखरती हुई संस्कृति को बचाने की थी. भारत सरकार के सहयोग से, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ी शहर धर्मशाला को अपना नया मुख्यालय बनाया. यहीं पर उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (Central Tibetan Administration - CTA) की स्थापना की, जिसे "निर्वासित तिब्बती सरकार" के रूप में भी जाना जाता है.

CTA का घोषित लक्ष्य तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास करना, उनकी संस्कृति को संरक्षित करना और अंततः तिब्बत में स्वतंत्रता और सुख की स्थापना करना है. यह कोई प्रतीकात्मक संस्था नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से कार्यात्मक और लोकतांत्रिक सरकार है. इसकी अपनी एक निर्वाचित संसद है, जिसे तिब्बती संसद-इन-एक्साइल (TPiE) कहा जाता है, और एक अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) होता है, जिसे 'सिक्योंग' के नाम से जाना जाता है.

एक शरणार्थी समुदाय द्वारा निर्वासन में एक सफल, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना एक असाधारण और अद्वितीय उपलब्धि है. यह तिब्बती लोगों के लचीलेपन और दलाई लामा की दूरदर्शिता का प्रमाण है. 2011 में, दलाई लामा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी सभी राजनीतिक शक्तियों को त्याग दिया और उन्हें सीधे तौर पर चुने गए सिक्योंग को सौंप दिया, ताकि तिब्बती नेतृत्व को और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सके.

भारत सरकार ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उसने तिब्बतियों के पुनर्वास के लिए धर्मशाला, कर्नाटक में बाइलाकुप्पे और मुंडगोड, और दिल्ली में मजनू-का-टिला जैसी कई बस्तियाँ स्थापित करने में मदद की. इन बस्तियों में तिब्बतियों को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और मठ स्थापित करने की सुविधा दी गई. इस मुद्दे पर भारत की नीति हमेशा एक नाजुक संतुलन साधने वाली रही है. एक ओर, उसने मानवीय आधार पर तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय दिया है, वहीं दूसरी ओर, चीन के साथ अपने जटिल संबंधों को देखते हुए उसने आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा भी माना है. फिर भी, दलाई लामा और CTA की भारत में उपस्थिति, भारत को चीन के खिलाफ एक सूक्ष्म कूटनीतिक लाभ प्रदान करती है.

संस्कृति का संरक्षण

निर्वासन में तिब्बती समुदाय के लिए अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और धर्म को जीवित रखना अस्तित्व की लड़ाई रही है. चीन की दमनकारी और आत्मसात्करण की नीतियों के सामने, जो तिब्बती पहचान को मिटाने का प्रयास करती हैं, निर्वासन में स्थापित संस्थान संस्कृति के संरक्षण के किले बन गए हैं. 14वें दलाई लामा ने स्वयं कहा है कि "तिब्बती बौद्ध संस्कृति, जो शांति और करुणा की संस्कृति है, को संरक्षित करने का प्रयास करना" उनका एक मुख्य उत्तरदायित्व है.

इस मिशन को पूरा करने के लिए, दलाई लामा के मार्गदर्शन में कई विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना की गई:

- शिक्षा: तिब्बती चिल्ड्रन विलेज (TCV) जैसे स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया. ये स्कूल हजारों अनाथ और गरीब तिब्बती बच्चों को न केवल आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें उनकी मातृभाषा, साहित्य, इतिहास और परंपराओं से भी जोड़ते हैं.

- उच्च शिक्षा और अनुसंधान: धर्मशाला में लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स (LTWA) और वाराणसी में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान (CIHTS) जैसे अकादमिक केंद्रों की स्थापना की गई. ये संस्थान तिब्बती बौद्ध दर्शन, भाषा, कला और विज्ञान के अध्ययन और संरक्षण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं.

- कला और शिल्प: सिद्धपुर में स्थित नोरबुलिंगका संस्थान जैसे केंद्रों में पारंपरिक तिब्बती कलाओं जैसे थंग्का पेंटिंग, मूर्ति-निर्माण और लकड़ी की नक्काशी को संरक्षित और बढ़ावा दिया जाता है.

- धर्म और चिकित्सा: भारत में सैकड़ों मठों को फिर से स्थापित किया गया, जिससे बौद्ध दर्शन के अध्ययन की सदियों पुरानी परंपरा को जारी रखा जा सका. इसके अतिरिक्त, तिब्बती चिकित्सा और खगोल-विज्ञान संस्थान (मेन त्सी खांग) पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा पद्धति को संरक्षित और अभ्यास करता है.

इन प्रयासों के माध्यम से, तिब्बती समुदाय ने सफलतापूर्वक परंपरा को आधुनिकता के साथ एकीकृत किया है. वे एक ओर अपने प्राचीन बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते हैं और दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और लोकतांत्रिक शासन को अपनाते हैं. यह संतुलन उनकी संस्कृति को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने की उनकी क्षमता को दर्शाता है, जो चीन के सांस्कृतिक नरसंहार के प्रयासों के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिरोध है.

अहिंसा के दूत

निर्वासन में जाने के बाद, 14वें दलाई लामा केवल एक शरणार्थी नेता नहीं रहे, बल्कि वे शांति, करुणा और मानवाधिकारों के एक वैश्विक प्रतीक के रूप में उभरे. सैन्य या आर्थिक शक्ति के बिना, उनकी ताकत उनकी नैतिक और आध्यात्मिक अधिकार में निहित है. उन्होंने तिब्बत के राजनीतिक संघर्ष को सफलतापूर्वक मानवाधिकार, अहिंसा और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के एक सार्वभौमिक संघर्ष में बदल दिया है, जिससे उन्हें दुनिया भर में व्यापक समर्थन और सम्मान मिला है.

उनके वैश्विक प्रभाव के केंद्र में उनके तीन मुख्य संदेश हैं:

- मानवीय मूल्यों का प्रचार: वे करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, संतोष और आत्म-अनुशासन जैसे सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देते हैं. उनका मानना है कि ये मूल्य किसी एक धर्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी मनुष्यों के लिए सुखी जीवन का आधार हैं. वह इन्हें "धर्मनिरपेक्ष नैतिकता" (secular ethics) कहते हैं और उनका प्रसिद्ध कथन है, "मेरा धर्म साधारण है, मेरा धर्म दयालुता है".

- धार्मिक सद्भाव: वे दुनिया के सभी धर्मों के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उनका मानना है कि सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य मानवता की भलाई है, और इसलिए उन्हें सद्भाव से एक साथ रहना चाहिए.

- अहिंसक समाधान: तिब्बत के मुद्दे पर, उन्होंने लगातार अहिंसा का मार्ग अपनाया है. उन्होंने "मध्यम मार्ग नीति" (Middle Way Approach) का प्रस्ताव रखा है, जो तिब्बत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के बजाय, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के ढांचे के भीतर तिब्बती लोगों के लिए "सार्थक स्वायत्तता" की वकालत करती है. यह नीति चीन के साथ बातचीत का दरवाजा खुला रखने का एक व्यावहारिक और रणनीतिक प्रयास है, भले ही चीन ने अब तक इसे अस्वीकार किया है.

उनके शांति और अहिंसा के अथक प्रयासों के लिए, दुनिया ने उन्हें सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है. 1989 में, उन्हें प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, उन्हें अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक (2007) और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों से सैकड़ों अन्य पुरस्कार और मानद उपाधियां प्राप्त हुई हैं. इन सम्मानों ने तिब्बत के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जीवित रखा है और दलाई लामा को 20वीं और 21वीं सदी के सबसे सम्मानित आध्यात्मिक नेताओं में से एक बना दिया है.

वर्तमान स्थिति और भविष्य के यक्ष प्रश्न

चीन के नियंत्रण में तिब्बत

आज, चीन के शासन में तिब्बत की जमीनी हकीकत गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. चीन का दावा है कि उसने तिब्बत में अभूतपूर्व आर्थिक विकास किया है, गरीबी को खत्म किया है और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है. हालांकि, इस विकास की आड़ में, तिब्बती पहचान को व्यवस्थित रूप से मिटाने की एक कठोर नीति चल रही है, जिसे कई अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक और तिब्बती स्वयं "सांस्कृतिक नरसंहार" के रूप में वर्णित करते हैं.

चीन की नीतियों के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

- सांस्कृतिक और धार्मिक दमन: चीन पर तिब्बती भाषा को हाशिए पर डालने, मठों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने और भिक्षुओं की गतिविधियों को सीमित करने का आरोप है. सबसे चिंताजनक रिपोर्टों में से एक यह है कि लगभग दस लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर सरकारी आवासीय स्कूलों में भेजा गया है, जहां उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति से दूर कर चीनी (मंदारिन) भाषा और कम्युनिस्ट विचारधारा में ढाला जा रहा है.

- गंभीर मानवाधिकार हनन: संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई मानवाधिकार संगठनों ने तिब्बत में मानवाधिकारों की गंभीर स्थिति पर लगातार चिंता व्यक्त की है. रिपोर्टों में भाषण, धर्म और प्रेस की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मनमानी गिरफ्तारी, यातना, और जबरन नसबंदी जैसे गंभीर उल्लंघन शामिल हैं. फ्रीडम हाउस जैसे निगरानी समूहों ने लगातार तिब्बत को दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र क्षेत्रों में से एक के रूप में दर्जा दिया है.

- जनसांख्यिकीय परिवर्तन: चीन सरकार पर जानबूझकर बड़ी संख्या में हान चीनी नागरिकों को तिब्बत में बसाने का आरोप है. आलोचकों का कहना है कि इसका उद्देश्य क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलना और तिब्बतियों को उनकी अपनी ही भूमि में अल्पसंख्यक बनाना है, जिससे उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति कमजोर हो.

- चीन का आधिकारिक रुख: चीन इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता है. वह इन्हें "चीन विरोधी अलगाववादी" ताकतों द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार बताता है. चीन का तर्क है कि तिब्बत प्राचीन काल से उसका हिस्सा रहा है और यह उसका "आंतरिक मामला" है, जिसमें किसी भी बाहरी देश को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है. वह 14वें दलाई लामा को एक शांतिदूत के बजाय एक खतरनाक "अलगाववादी" के रूप में चित्रित करता है जो तिब्बत को चीन से अलग करना चाहते हैं.

यह विरोधाभासी कथा - विकास बनाम दमन - तिब्बत के मुद्दे के केंद्र में है, जहाँ सूचना पर कठोर नियंत्रण के कारण जमीनी हकीकत को पूरी तरह से जानना बेहद मुश्किल है.

उत्तराधिकार का संकट - अगला दलाई लामा कौन?

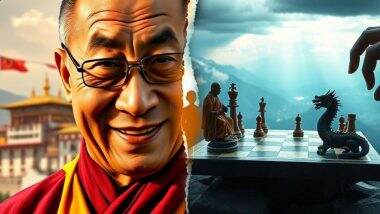

14वें दलाई लामा की बढ़ती उम्र के साथ, तिब्बत के भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण और विस्फोटक सवाल सामने आ खड़ा हुआ है: उनके बाद अगला, 15वां दलाई लामा कौन होगा और उसका चयन कैसे किया जाएगा? यह मुद्दा अब केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि यह एक जटिल भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात बन गया है, जिस पर तिब्बत के भविष्य, चीन के नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का बहुत कुछ दांव पर लगा है.

पारंपरिक खोज बनाम 'स्वर्ण कलश'

इस संकट के मूल में चयन प्रक्रिया को लेकर दो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण हैं.

- तिब्बती परंपरा: तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार, दलाई लामा को चुना नहीं जाता, बल्कि खोजा जाता है. यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो 600 वर्षों से चली आ रही है. वरिष्ठ लामा और भिक्षु पिछले दलाई लामा द्वारा दिए गए संकेतों, जैसे मृत्यु के समय उनके शरीर की दिशा, पवित्र झीलों में दिखने वाले प्रतिबिंब, या उनके सपनों में आए निर्देशों का पालन करते हैं. इन संकेतों के आधार पर, वे एक ऐसे बच्चे की तलाश करते हैं जो दलाई लामा का पुनर्जन्म हो. जब कोई संभावित बच्चा मिल जाता है, तो उसकी पहचान की पुष्टि के लिए उसे पिछले दलाई लामा की व्यक्तिगत वस्तुओं को पहचानने जैसे परीक्षणों से गुजरना पड़ता है.

- चीन का 'स्वर्ण कलश': इसके विपरीत, चीन की नास्तिक कम्युनिस्ट सरकार इस बात पर जोर देती है कि अगले दलाई लामा का चयन "स्वर्ण कलश" (Golden Urn) प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए और उसे चीन सरकार की मंजूरी मिलनी चाहिए. इस प्रक्रिया में, संभावित उम्मीदवारों के नाम वाली पर्चियों को एक सोने के कलश में डाला जाता है और फिर चीनी अधिकारियों की उपस्थिति में लॉटरी की तरह एक नाम निकाला जाता है. तिब्बती नेता इस प्रक्रिया को पूरी तरह से खारिज करते हैं. उनका तर्क है कि यह एक विदेशी (मांचू किंग राजवंश) द्वारा 18वीं शताब्दी के अंत में तिब्बत पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए थोपी गई थी और यह प्रामाणिक तिब्बती परंपरा का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पहले आठ दलाई लामा इस प्रक्रिया के बिना चुने गए थे.

बीजिंग का दांव

चीन के लिए, अगले दलाई लामा का चयन तिब्बत पर अपने नियंत्रण को स्थायी बनाने का एक सुनहरा अवसर है. उसे लगता है कि यदि वह अपनी पसंद का दलाई लामा स्थापित करने में सफल हो जाता है, तो वह तिब्बती लोगों के प्रतिरोध को खत्म कर देगा और अपने शासन को धार्मिक वैधता प्रदान कर देगा.

चीन के इरादे 1995 की घटना से स्पष्ट हो जाते हैं, जब 14वें दलाई लामा ने गेदुन चोएक्यी न्यिमा नामक 6 वर्षीय बालक को 11वें पंचेन लामा (दलाई लामा के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु) के रूप में मान्यता दी थी. इसके तुरंत बाद, चीनी अधिकारियों ने उस बच्चे और उसके पूरे परिवार का अपहरण कर लिया. वे तब से आज तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए हैं और उन्हें दुनिया का सबसे कम उम्र का राजनीतिक कैदी माना जाता है. इसके बाद चीन ने अपनी पसंद के एक अन्य बालक को पंचेन लामा के रूप में स्थापित कर दिया. यह घटना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि चीन दलाई लामा के उत्तराधिकार के मामले में भी ऐसा ही करने का इरादा रखता है.

दलाई लामा का स्पष्ट संदेश

इस चीनी रणनीति का मुकाबला करने के लिए, 14वें दलाई लामा ने कई रणनीतिक और स्पष्ट घोषणाएं की हैं:

- संस्था जारी रहेगी: उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके बाद दलाई लामा की संस्था समाप्त नहीं होगी, बल्कि जारी रहेगी.

- चीन के बाहर पुनर्जन्म: उन्होंने निर्णायक रूप से कहा है कि उनका अगला पुनर्जन्म चीन द्वारा नियंत्रित किसी भी क्षेत्र में नहीं होगा. इसके बजाय, वह भारत या किसी अन्य स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में पुनर्जन्म लेंगे.

- गादेन फोड्रंग ट्रस्ट: उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की खोज और मान्यता का एकमात्र अधिकार गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को दिया है, जो उनके कार्यालय द्वारा 2015 में स्थापित एक ट्रस्ट है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले में चीन सहित किसी भी अन्य सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है.

- अन्य संभावनाएं: उन्होंने भविष्य के लिए कुछ अन्य विकल्प भी खुले रखे हैं, जैसे कि अपने जीवनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को चुनना, किसी महिला का उनका उत्तराधिकारी होना, या यदि परिस्थितियाँ बहुत जटिल हों तो पुनर्जन्म न लेने का निर्णय लेना.

इन कदमों के माध्यम से, दलाई लामा ने चीन के हाथों से इस प्रक्रिया का नियंत्रण छीनने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि चयन प्रामाणिक तिब्बती परंपरा के अनुसार ही हो. इस टकराव का सबसे संभावित परिणाम यह है कि 14वें दलाई लामा के निधन के बाद, दुनिया को दो दलाई लामा देखने को मिल सकते हैं: एक जिसे तिब्बती परंपरा के अनुसार धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त होगी, और दूसरा जिसे बीजिंग द्वारा तिब्बत के अंदर स्थापित किया जाएगा. यह आस्था और राज्य की शक्ति के बीच एक मौलिक संघर्ष है.

| मानदंड | 14वें दलाई लामा और तिब्बती परंपरा का दृष्टिकोण | चीनी सरकार का रुख |

| चयन प्रक्रिया | पुनर्जन्म की आध्यात्मिक खोज; संकेतों, भविष्यवाणियों और परीक्षणों पर आधारित. | 'स्वर्ण कलश' (Golden Urn) लॉटरी प्रणाली. |

| अंतिम अधिकार | गादेन फोड्रंग ट्रस्ट और वरिष्ठ तिब्बती लामा. | चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) और केंद्र सरकार की मंजूरी. |

| पुनर्जन्म का स्थान | चीन के नियंत्रण से मुक्त कोई भी देश, संभवतः भारत. | तिब्बत या चीन के भीतर, घरेलू खोज. |

| कानूनी/नैतिक आधार | 600 साल पुरानी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा. | चीनी राष्ट्रीय कानून (जैसे 2007 का आदेश) और किंग राजवंश की ऐतिहासिक मिसाल. |

| अंतिम लक्ष्य | अवलोकितेश्वर के अवतार की आध्यात्मिक निरंतरता सुनिश्चित करना. | तिब्बत पर राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करना और एक आज्ञाकारी आध्यात्मिक नेता स्थापित करना. |

भारत और दुनिया का रुख

दलाई लामा के उत्तराधिकार का मुद्दा अब केवल तिब्बत और चीन के बीच का द्विपक्षीय मामला नहीं रह गया है. यह एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसमें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख देश सक्रिय रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं.

- भारत का रुख: भारत, जो 1959 से दलाई लामा और लाखों तिब्बती शरणार्थियों का घर रहा है, की नीति में हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है. पहले की सतर्कता को छोड़ते हुए, भारत ने अब इस मुद्दे पर एक अधिक मुखर रुख अपनाया है. भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले दलाई लामा को चुनने का अधिकार केवल वर्तमान दलाई लामा और उनकी स्थापित संस्थाओं को है, और चीन को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है. यह चीन को एक सीधा संदेश है कि भारत तिब्बती मुद्दे को अपने कूटनीतिक विकल्पों में एक महत्वपूर्ण कारक मानता है. हालांकि भारत आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन उसका यह मुखर रुख चीन के साथ उसके बिगड़ते संबंधों की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है.

- संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख: अमेरिका ने तिब्बती कारण का लगातार समर्थन किया है और उत्तराधिकार के मुद्दे पर एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया है. 2020 में, अमेरिकी कांग्रेस ने "तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट" पारित किया, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन तिब्बती बौद्ध समुदाय द्वारा उनकी परंपराओं के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि किसी सरकार द्वारा. यह कानून चीन द्वारा हस्तक्षेप करने की स्थिति में संबंधित चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान करता है. इसके अलावा, 2024 में "रिजॉल्व तिब्बत एक्ट" पर हस्ताक्षर किए गए, जो तिब्बत-चीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत को बढ़ावा देता है और तिब्बत की अद्वितीय पहचान को स्वीकार करता है.

- चीन की प्रतिक्रिया: चीन ने भारत और अमेरिका दोनों के रुख पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उसने दोनों देशों को तिब्बत से संबंधित मुद्दों, जिन्हें वह अपना "आंतरिक मामला" मानता है, में हस्तक्षेप करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है. चीनी विदेश मंत्रालय ने बार-बार कहा है कि इस तरह के हस्तक्षेप से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा.

इस प्रकार, उत्तराधिकार का संकट अब भारत-चीन-अमेरिका के त्रिकोणीय भू-राजनीतिक तनावों के केंद्र में आ गया है. यह स्पष्ट है कि 14वें दलाई लामा के बाद का युग तिब्बत के लिए और भी अधिक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय जटिलताओं से भरा होगा.

एक विरासत का भविष्य

दलाई लामा और तिब्बत की कहानी सिर्फ एक राष्ट्र के राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह अपनी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व के लिए एक सभ्यता की लड़ाई का प्रतीक है. यह कहानी एक किसान परिवार में जन्मे बालक की है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए आशा और करुणा का प्रतीक बन गया.

14वें दलाई लामा, तेनज़िन ग्यात्सो ने अपनी मातृभूमि खोने के बावजूद, निर्वासन में एक जीवंत लोकतांत्रिक समुदाय का निर्माण किया और अपनी अनूठी संस्कृति को न केवल संरक्षित किया, बल्कि उसे दुनिया के साथ साझा भी किया. उनकी विरासत केवल तिब्बत के लिए नहीं है; यह अहिंसा, संवाद और मानवीय लचीलेपन की एक वैश्विक विरासत है. उन्होंने दिखाया है कि नैतिक शक्ति, सैन्य शक्ति से कहीं अधिक स्थायी और प्रभावशाली हो सकती है.

आज, तिब्बत एक दोराहे पर खड़ा है. चीन के दमनकारी शासन के तहत उसकी संस्कृति और पहचान पर अभूतपूर्व खतरा मंडरा रहा है. वहीं, उत्तराधिकार का आसन्न संकट इस विरासत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है. 14वें दलाई लामा ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी ओर से हर संभव रणनीतिक और आध्यात्मिक तैयारी की है, लेकिन अंतिम परिणाम अनिश्चित है.

परिणाम जो भी हो, यह निश्चित है कि तिब्बत की स्वतंत्रता और पहचान की लड़ाई एक नए और शायद और भी अधिक चुनौतीपूर्ण चरण में प्रवेश करने वाली है. यह एक ऐसी लड़ाई होगी जो न केवल ल्हासा और धर्मशाला की गलियों में, बल्कि बीजिंग, दिल्ली और वाशिंगटन के सत्ता के गलियारों में भी लड़ी जाएगी. दलाई लामा की विरासत का भविष्य अब केवल तिब्बती लोगों के हाथों में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सामूहिक चेतना पर निर्भर करेगा.

QuickLY

QuickLY